2018年互聯網+博物館發展模式分析 微博、微信助力博物館人氣驟升

手機網民規模擴大,自媒體平臺成博物館運營新要素

截至2017年底,我國僅手機網民規模已經達到7.53億,在互聯網的深度普及下,移動互聯網時代已全面開啟。新型自媒體平臺日新月異,博物館“互聯網+”模式勢在必行。

圖表1:我國手機網民人數(單位:萬人)

資料來源:前瞻產業研究院整理

在“互聯網+”時代,隨著自媒體平臺,如微博、微信等蓬勃發展,博物館文化的傳播方式發生了重大改變。如,在2012年的《國家一級博物館運行評估指標體系》中,微博被正式納入博物館公共關系定性評估指標體系。

中國三峽博物館:微博、微信為博物館拓展粉絲群體

2015年6月,重慶中國三峽博物館首次舉辦“博物館之夜暨一白高天下——齊白石《四季山水十二屏》特展揭幕品鑒會”。當天,博物館微博運營人員現場發稿,將活動進行情況以圖文并茂的方式在微博平臺中進行了直播,在微博平臺上獲得了觀眾一致好評。但面對同樣的信息,微信公眾號卻需要一定時間進行頁面編輯、組織完整文字才能發布,當信息到達微信受眾手機中時已是6月18日。不僅如此,公眾要每月發布條數有限(每月不超過4條),信息的豐富性上也不及微博內容。由此看出,微博平臺具備及時性、互動性強的突出優勢,適合與網友進行及時交流、直播博物館大型活動。

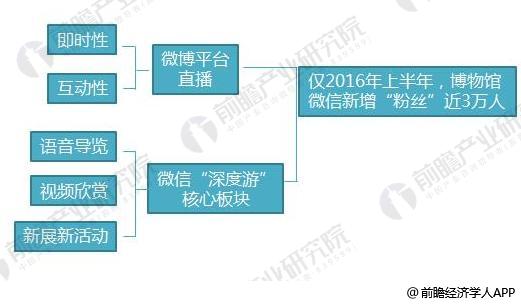

而在微信中,重慶中國三峽博物館運用其“導覽”功能,大量“吸粉”。“深度游”作為重慶中國三峽博物館服務微信用戶的核心板塊,主要由“語音導覽”、“視頻欣賞”及“新展新活動”三個欄目構成。“語音導覽”為觀眾提供該館全部常設展覽的語音講解。智能和人性化的導覽設計成為微信公眾平臺吸粉的最大利器。最新數據表明,僅2016年上半年,博物館微信新增“粉絲”近3萬人。通過對展廳中的游客采訪、調查中了解,關注博物館微信的大部分觀眾都是為獲得免費的語音導覽而關注公眾號。因此,博物館微博、微信平臺都有著各自的傳播優勢。

圖表2:重慶三峽博物館微博、微信運營情況

資料來源:前瞻產業研究院整理

從粉絲角度看營銷建設點

重慶中三峽博物館發布微博《揭秘博物館——文物“出門”那些事兒》。文章講述了博物館工作人員運送外展文物的過程,從工作細節中展現博物館人對文物安全的重視、對文化傳承的責任感,展現了觀眾不曾看見的“背后的故事”。當日,博文閱讀量達到十多萬。由此可見, 視角獨特、內容新穎的原創博文對網民更具吸引力。

前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國博物館行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》指出,在博物館建設自媒體宣傳陣地時,應更加注重信息細分,在深度了解傳播理論、了解互聯網信息發布特點的基礎之上做出更適應網民閱讀習慣、更符合自身博物館文化的傳播內容,運用適當的營銷方式加以推廣。

1、調查觀眾喜好

微博、微信都具有投票的功能,觀眾可選擇自己喜歡的展覽、喜歡的展廳、喜歡的活動進行投票。博物館微博、微信粉絲達到一定數量、擁有一定量的互動后,投票調研就具有代表性意義。

2、微博內容符合手機端閱讀習慣:圖多美觀、文字精練

手機屏幕不同于電腦,其尺寸、頁面表現方式決定了用戶更加關注圖片內容。因此,在發布信息的時候,一定要反復斟酌文字,務必做到精煉,并配以美觀、具有視覺沖擊力的圖片。

3、聯動博物館志愿者

各大博物館都活躍著大量志愿者,他們多為熟悉互聯網應用的年輕人,擁有自己的微博、微信賬號,并且愿意將博物館相關的信息傳遞出去。這些志愿者不僅是展廳里得力的助手,更應該是博物館信息的重要傳播者。

4、開發、售賣文創產品

在重慶中國三峽博物館的微信功能模塊中,也有文創產品售賣的空間。確保了文創產品從開發環節便可在微博、微信中了解觀眾喜好,有針對性地開發產品。合理運用微博、微信平臺,可使身在異地觀眾也能購買到博物館特色文創產品。

5、形成傳播矩陣

在發布博物館微博、建設微信公眾號時應精確分出信息發布種類,形成傳播矩陣。即,同時發展網站、微博、微信,信息互通,但功能定位加以區分,達到全方位塑造博物館外宣形象的最終目的。目前,除常規的發布博物館展陳信息、語音導覽外,還可將微博、微信平臺的成熟功能應用于博物館文化傳播中。

圖表3:互聯網+博物館營銷建設點

資料來源:前瞻產業研究院整理

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

本報告前瞻性、適時性地對博物館行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來博物館行業發展軌跡及實踐經驗,對博物館行業未來的發展...

如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數據,請聯系前瞻產業研究院,聯系電話:400-068-7188。

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。