-

邀請演講

實體店生意難做的原因:

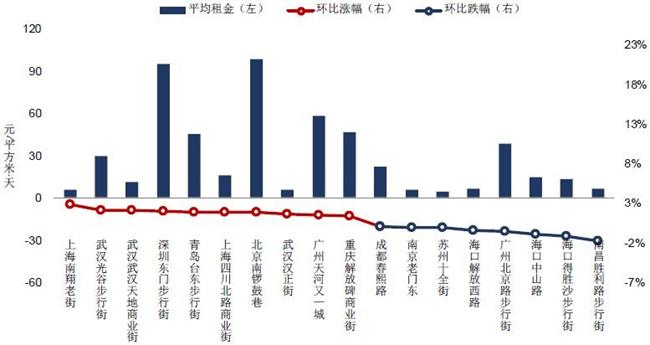

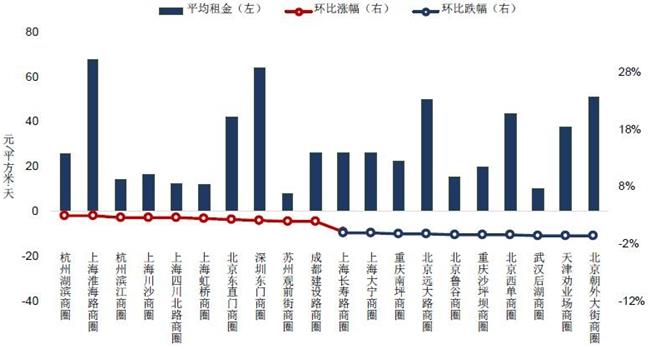

一是房租,實體店不好做的終極殺手是成本的增加,而成本增加的罪魁禍首就是房租。當成本大幅度增加的時候,一時間淘汰的就是低利潤,粗暴式,無門檻的店鋪。 根據中國房地產指數系統商鋪租金指數對全國重點城市主要商業街和典型購物中心商鋪租賃樣本的調查數據,2019年上半年,中國主要商業街商鋪和重點商圈(購物中心)商鋪租金整體水平穩中有升。其中,由全國重點城市100條商業街商鋪為樣本標的,構成的百大商業街(百街)商鋪平均租金為25.6元/平米·天,環比上漲0.72%;由100個典型購物中心商鋪為樣本標的,構成的百大購物中心(百MALL)商鋪平均租金為27.0元/平米·天,環比上漲0.62%。

圖表1:2019年上半年租金漲跌幅較大的商業街

圖表2:2019年上半年租金漲跌幅較大的商圈

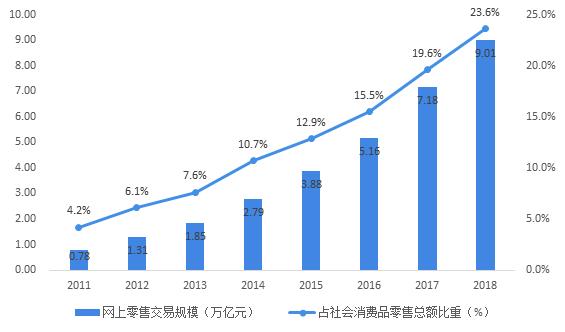

二是,現在開店做生意的人越來越多,商圈綜合體也越來越多,想當老板的也越來越多,而開店是最簡單的方式了,這個市場容量是有限的,短期內,市場擴大是很難的。同樣的市場容量被分流了,而實體店為了各自生存要去爭奪這有限的市場,競爭的最簡單方式那只有打價格戰,實體店之間的競爭就會越來越激烈,實體店的利潤也會越來越薄,最終總有些實體店賺的錢還不夠付房租,水電費,工人工資,那只能關門轉讓了,優勝劣汰就是最后的結局。三是,特別是主流消費者的變化,80后和90后(這部分人較為熟悉電腦等新生事物)已開始逐漸取代60后70后成為消費者主流,這部分人熱衷于網上購物。還有淘寶天貓京東等電商高速發展的沖擊,也對實體店造成了很大影響與巨大沖擊。因為網上的東西確實比較便宜,而且質量還不錯,這樣很多年輕人就選擇了網購,實體店的生意自然就變少了。 在“互聯網 ”浪潮的沖擊下,電商的發展如日中天,傳統線下實體零售大受打擊,大部分百貨、超市為主營的零售商業績持續下滑,甚至關店告終。盡管線上零售表面風光無限,但是占消費零售總額的比重一直很低。

圖表3:2011-2018年網上零售交易規模及占社會消費品零售總額比重

本來實體店能夠比電商做得好的,那就是購物體驗與優質服務了,但由于實體店老板固有的傳統坐商思維以及淡薄服務意識,使得電商是節節勝利。雖然房租人工水電稅收等費用的上漲,以及電商的沖擊,讓實體店越來越難生存,但是由于實體店老板的不專業,不改變,不與時俱進,以及傳統經營觀念思維的限制,才是造成實體店大量關門轉讓的原因。下面以傳統百貨為例:

2011年以后,傳統百貨行業受到了電商分流的猛烈沖擊,行業景氣度急轉而下,進入衰退期,導致業內企業業績明顯下滑,并迎來了實體門店“關門潮”。而為了走出經營困境,百貨公司在2016年前后開始陸續布局線上電商、O2O業態以及體驗式消費等多元業務,以重新贏得消費者的青睞,迎來百貨行業發展的“下一春”。

百貨行業進入衰退調整期?

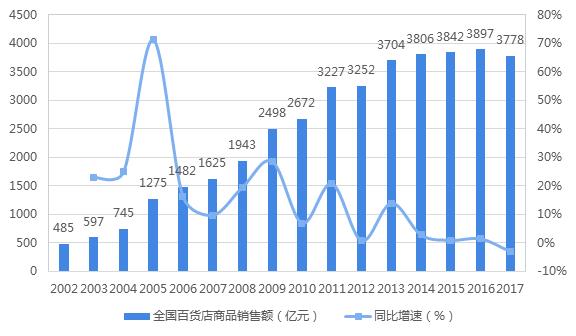

從全國百貨店的商品銷售額來看,盡管2002-2017年百貨行業的商品銷售額總體保持增長趨勢,但是行業銷售額增速基本呈周期變化,并從2012年開始波動下滑。例如,2005年行業商品銷售額增速創下歷史新高,達到了71.24%;而在2012年降至0.77%,基本處于停滯狀態,標志著行業開始進入第二次衰退期;盡管2013年得益于行業短期調整使行業銷售額增速猛增至13.9%,但是并未得到持續,行業目前仍處于衰退期。2017年,全國百貨店商品銷售額首次出現下滑,為3778億元,同比減少了3.04%。由此可見,盡管百貨行業已在積極調整,但行業衰退之勢還遠未有停止跡象。?

圖表4:2002-2017年中國百貨店商品銷售額及增速(單位:億元,%)

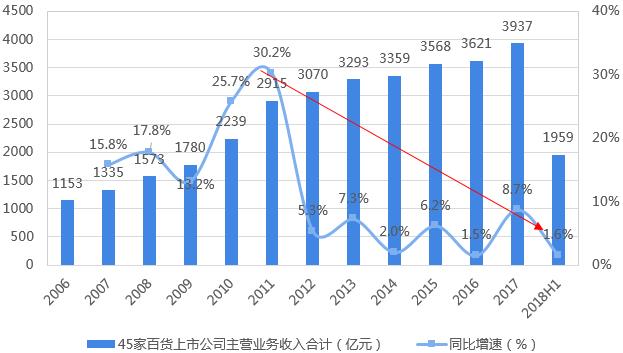

上市公司業績普遍下滑,實體門店迎來“關門潮”從企業的層面來看,從2012年開始,百貨行業內上市公司總體營收增速明顯放緩。通過對45家在A股或者港股上市的企業主營業務收入進行統計,發現2006-2011年之間,行業總營收額增速均保持在10%以上的較高增速,并在2011年達到自2006年以來的最高峰,為30.2%;自2012年開始,行業營收增速明顯放緩,2012年45家百貨上市公司的主營業務收入為3070億元,同比僅增長了5.3%,較2011年的增速下滑了近25個百分點;隨后行業一直處于低速發展狀態,2018年上半年營收增速降至了1.6%。總體來看,2012年以后,百貨行業表現出明顯的發展頹勢。

圖表5:2006-2018年45家百貨上市公司主營業務收入合計及增速(單位:億元,%)

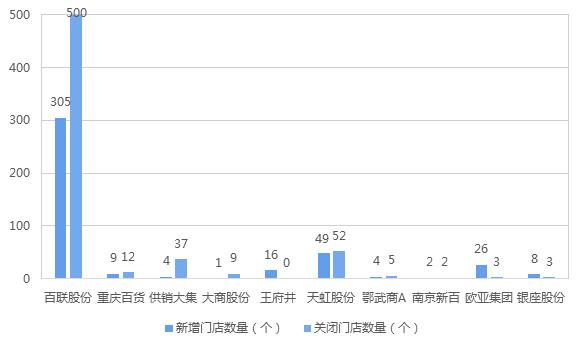

百貨公司門店開設數量也直接反映出公司對業務發展的預期,而近年來行業內關店時間時有發生。以2017年營收排名前10的百貨上市公司為例,以綜合百貨、專業連鎖、大型綜合超市、超級市場、便利店等業態在內的實體門店為統計口徑,2017年營收排名前10的企業中有6家公司的門店關閉數量超過了新開門店的數量。其中,行業龍頭百聯股份的關店趨勢最為明顯,2017年關閉門店數量是新開門店數量的1.64倍,關店數遠遠多于業內其他企業。 此外,一些公司還在2017年的年報中明確提出了2018年的關店計劃。例如,重慶百貨就明確提出要清理扭虧無望和租約到期的門店,計劃在2018年關閉包括南坪商都、達州商都、超市后街店等在內的16家門店,并進行了相應的減值測試。由此可見,百貨公司集體關閉大量實體門店的趨勢已是現實,傳統百貨業已經迎來了門店的“關門潮”。圖表6:2017年營收排名前10百貨上市公司實體門店變動情況(單位:個)

百貨公司將如何轉型?從龍頭企業的表現來看,行業衰退、企業業績下滑以及大規模的“關店潮”或許并不意味著傳統百貨業就已經面臨“窮途末路”,不存在翻身的機會了。這取決于百貨公司能否實現成功的轉型。事實上,除了龍頭企業以外,其他還有許多傳統百貨公司也已經在積極進行轉型升級,以突破現在所面臨的發展困境。

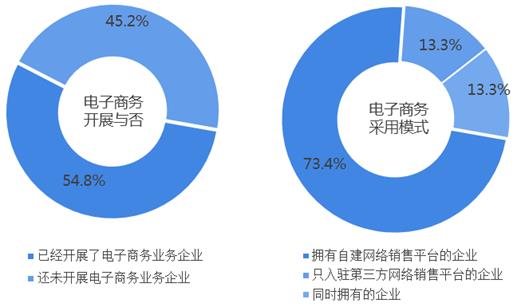

一方面,百貨公司正在積極開展電子商務業務,以抵抗其他電商平臺的競爭沖擊。通過利豐研究中心對85家百貨公司調研數據顯示,截至2017年已經有54.8%的百貨公司開展了電子商務業務,其中擁有自建網絡銷售平臺、只入駐第三方網絡銷售平臺和同時采用兩種模式的企業占比分別為73.4%、13.3%和13.3%。

圖表7:2017年傳統百貨業(百貨店樣本)電子商務業務開展情況(單位:%)

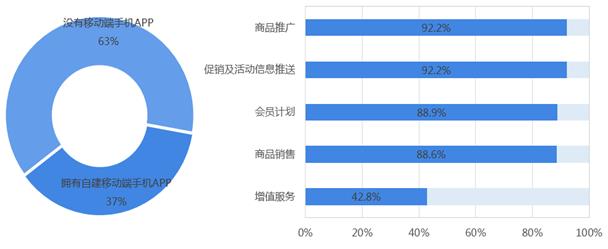

此外,百貨公司還通過開發移動端手機APP來進行線上推廣。根據調研數據,目前已經有63%的企業自建了移動端手機APP,用于商品推廣、促銷及活動信息推送、會員計劃、商品銷售以及導購、餐廳預定等增值服務。由此可見,線上商品的推廣與銷售已經成為百貨行業發展的重要趨勢之一。圖表8:2017年傳統百貨業(百貨店樣本)移動端手機APP開發情況(單位:%)

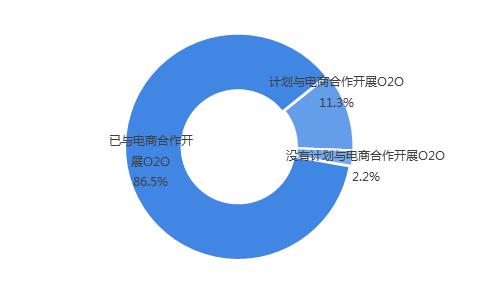

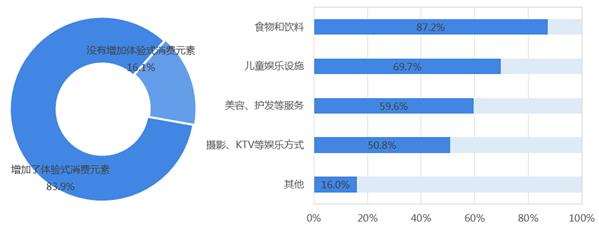

資料來源:利豐研究中心另一方面,拓展多元化的新業態也成為了百貨公司轉型的重要方式。根據調查數據,已經有86.5%的百貨店與電商合作開展了O2O業態,還有11.3%的百貨店正在計劃開展O2O。此外,“體驗式”消費也是百貨公司新業態拓展的關注重點,目前已經有83.9%的百貨店通過增加食品與飲料、兒童娛樂、美容護發、攝影等服務來提高消費者體驗,以吸引更多的消費者。

圖表9:2017年傳統百貨業(百貨店樣本)O2O業態開展情況(單位:%)

資料來源:利豐研究中心圖表10:2017年傳統百貨業(百貨店樣本)體驗式消費業態開展情況(單位:%)

資料來源:利豐研究中心

掃一掃

下載《前瞻經濟學人APP》進行提問

與資深行業研究員/經濟學家互動交流讓您成為更懂行業的人